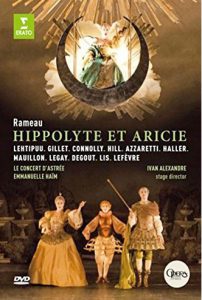

Hippolyte et Aricie (1733)

Jean-Philippe Rameau

Enregistré au festival de Glyndebourne, 2013 / DVD 2014

Que les pisse-froids, les grincheux et les gardiens du temple acariâtres passent leur chemin, les Anglais ont encore frappé ! Les deux déjantés du Fairy Queen de Purcell (Jonathan Kent à la mise en scène, Paul Brown aux décors et aux costumes – déjà aux manœuvres à Glyndebourne en 2009) ont remis le couvert et secouent insolemment Racine et la tragédie, dans une version extravagante mais soucieuse de l’esprit baroque du premier opéra de Rameau. Si Platée vous a laissé un souvenir impérissable, vous devriez adhérer à cette autre représentation loufoque, revisitée par deux excentriques qui ont tout compris à ce que doit être l’opéra baroque au XXIe siècle. En ce qui me concerne j’exècre les mises en scène bien lisses en costumes d’époque, pâles et poussiéreuses. L’opéra doit trouver une résonnance contemporaine, sinon, je passe mon chemin. Et qu’est ce que le baroque, si ce n’est la folie, les excès, les contrastes, les effets marqués, la profusion ?

Librement adapté de Racine donc, le livret de Simon-Joseph Pellegrin propose une relecture du mythe de Phèdre plus adapté à l’art lyrique, en l’articulant autour du conflit Apollon versus Dionysos. S’opposent frontalement durant plus de trois heures deux conceptions de l’amour, celui pur et réservé d’Hippolyte et Aricie, et celui dévastateur, passionné, de Phèdre pour son beau-fils.

Le long prologue met face à face Diane, déesse de la chasteté et de la sagesse, et l’Amour, farfadet effréné et incontrôlable. Comment visuellement marquer cet antagonisme ? La mise en scène joue sur le glissement sémantique du caractère de Diane, de chaste, on vire à glaciale, frigide, donc au frigidaire. Le monde de la déesse est monochrome, blanc, dépouillé, froid, et elle règne sur des espaces implacables et cruels : une glacière, une chambre froide, une morgue. Mais le drame racinien, trop oppressant pour du baroque, flirte avec la farce loufoque lorsque le dieu Amour surgit d’un œuf brisé, paré d’un plumage chatoyant, lorsque les nymphes sortent les brocolis géants du frigo pour figurer les forêts de Diane, ou qu’une bande marins en bordée vient chanter un rigaudon en se tapant les cuisses avant d’évoquer Neptune devant un aquarium… L’objectif est bien de mêler drame et légèreté, émotions et rires, la fatalité et l’imprévu, le respect et l’impertinence.

Aucune limite à la provocation lorsque, dans l’acte II, le Dieu Pluton et ses Euménides campent derrière ce même frigo, autour du moteur, figurant les enfers, les furies devenues mouches nécrophages, les Parques, des araignées cousettes, fileuses du Destin. Évidemment, les grandes machineries sont au rendez-vous pour respecter les « merveilles » et ce goût du spectacle au sens large : les dieux montent et descendent, des cintres aux trappes dérobées, Jupiter n’est pas avare de son tonnerre, Thésée, fils de Neptune ne fait pas que mouiller sa chemise dans ce drame, il prend carrément les flots de son père sur la tête. Les menuets, les rondeaux, les gavottes offrent des « divertissements dansés » sans cesse renouvelés, pour aérer un peu la dramaturgie. Les costumes des Immortels (contrairement aux humains, en simples tenues de ville) rivalisent de féerie, d’inventivité, de folie et sont un régal pour les yeux.

Ce goût de l’irrévérence ne se fait pas au détriment de l’émotion : la scène finale de l’acte IV voit Phèdre, accablée sous le poids des remords, subir le courroux des Dieux. Sa mort est inéluctable, son destin scellé, la dernière note retentit. Le noir se fait sur le plateau, mais Phèdre est encore cernée d’un petit faisceau lumineux et descend très lentement l’escalier qui la mène aux enfers dans un silence absolu. Chacun retient son souffle durant ces quelques secondes suspendues et se prend de compassion pour cette reine magnifique et déchue, jouet de ses passions.

Les choix de mise en scène permettent aussi d’apporter un point de vue personnel au final d’un opéra, qui se conclut bien souvent par un happy-end. Au dernier acte, Hippolyte et Aricie finissent par se retrouver sous la protection de Diane, entourés des habitants de la forêt qui gambadent autour d’eux. Pour Jonathan Kent et Paul Brown, les deux héros revenus des enfers ouvrent les yeux dans un institut médico-légal, entre un Thésée aveugle, puni par Neptune d’avoir condamné son fils sans preuve, et une Phèdre au cou mutilé, muette et spectatrice du bonheur de celui qu’elle a tant aimé. Le chœur est vêtu de noir, les nymphes font figure de pleureuses, et nos deux amants restent à distance, sans se toucher car Diane a triomphé de l’Amour, pendu du haut d’un cintre. Nulles passions, nulles émotions entre Hippolyte et Aricie, ils vivront une existence sage, chaste et mesurée. Voilà ce qui nous attend si nous refusons de vivre et d’aimer vraiment. Là où Rameau, du moins son librettiste-abbé, voyait une fin heureuse et morale, nos contemporains voient une mise au tombeau. Autres temps…

Si l’opéra porte pour titre le nom des jeunes héros malmenés par des puissances qui les dépassent, ce sont pourtant Phèdre et Thésée qui vocalement se distinguent nettement. Sarah Connolly, pétrie d’une vraie passion racinienne, incarne la reine altière, imposante, capable soudain de se défaire sur scène quand elle s’accuse de la mort injuste d’Hippolyte. Ce mélange de force, de violence, puis d’intense délicatesse, portée par cette voix qui chante les vers comme si elle les déclamait naturellement, irradie sur scène au point de rendre falots les autres chanteurs. Les deux seules voix à pouvoir rivaliser avec son intensité dramatique sont celles de Stéphane Degout (Thésée) et le baroqueux François Lis (Jupiter / Pluton / Neptune) : quel timbre ont ces deux-là ! Puissant sans être forcé, poignant sans être théâtral, subtil mais toujours audible et empreint d’un vrai caractère, d’une intention réelle de camper un personnage. Á leurs côtés, le couple de jeunes chanteurs (l’anglais Ed Lyon – Hippolyte et l’allemande Christiane Karg – Aricie) est bien pâlichon, limite ennuyeux et peu convaincants. Certes, ils n’ont visiblement pas biberonné aux vers classiques mais on aurait aimé un peu plus d’implication, de projection de la voix, de profondeur. La comparaison avec Emmanuelle de Negri (grande prêtresse, chasseresse) est cruelle pour Christiane Karg, surtout au dernier acte où le grand air « du rossignol amoureux » tourne à la leçon de chant. Au pupitre, celui qui tutoie Rameau depuis plusieurs décennies, William Christie, entouré de l’orchestre de l’Âge des Lumières, tout en nuances. L’élégance de la musique n’entre pas en contradiction avec l’audace de la mise en scène : loin de s’opposer, elles forment deux manifestations du baroque, à quelques siècles d’écart…

Pour le plaisir des yeux… François Lis en Pluton et au naturel…